Vers une gouvernance participative des risques climatiques grâce aux partenariats public–privé–société civile

Comment les partenariats public-privé-société civile (PPCP) peuvent-ils renforcer l’efficacité de la gestion des risques de catastrophe ?

Les catastrophes naturelles, renforcées par le changement climatique, deviennent plus fréquentes et plus intenses, mettant à l’épreuve les modèles de gouvernance traditionnels. Les approches descendantes classiques peinent souvent à mobiliser les acteurs locaux ou à concevoir des solutions adaptées à chaque contexte. L’approche PPCP propose une alternative en réunissant les autorités publiques, les acteurs privés et la société civile dans une collaboration structurée. Par la co-création et la coresponsabilité, les PPCP aident les communautés à identifier leurs vulnérabilités, définir des priorités et élaborer des solutions adaptées à leur réalité. Cette dynamique participative favorise la confiance, la responsabilisation et l’engagement collectif, éléments essentiels pour construire une résilience durable.

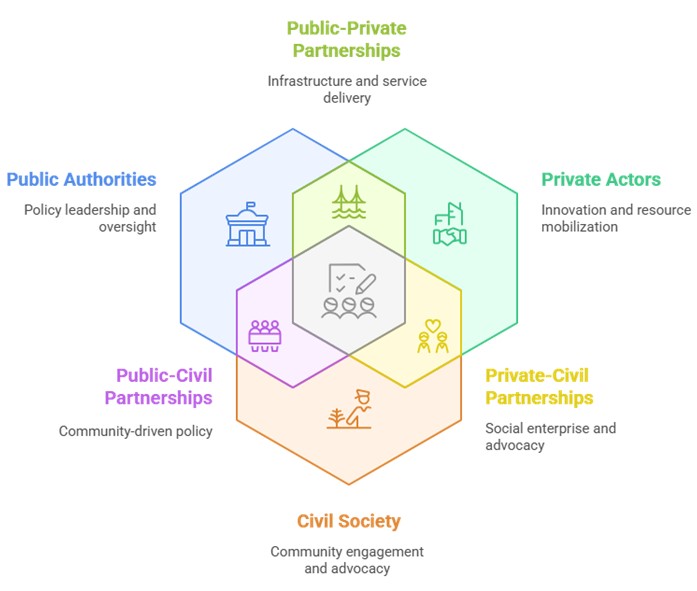

Le schéma ci-dessous illustre les interactions entre les trois secteurs au cœur des PPCP et les types de partenariats qu’ils peuvent constituer ensemble.

Figure 1 – Typologie des partenariats collaboratifs dans l’approche PPCP

Quels sont les principes clés de l’approche PPCP ?

L’approche repose sur deux piliers principaux. D’abord, elle favorise l’engagement tripartite, garantissant que les autorités publiques, les acteurs privés et les organisations de la société civile jouent tous un rôle actif. Ensuite, elle s’appuie sur l’organisation régulière de Labs PPCP : des ateliers de dialogue, de collaboration et de co-création. En complément, l’approche valorise l’utilisation d’outils participatifs simples et accessibles, des processus d’apprentissage itératifs et des pratiques inclusives permettant à chacun de contribuer de manière significative.

Comment le PPCP est-il mis en œuvre en pratique ?

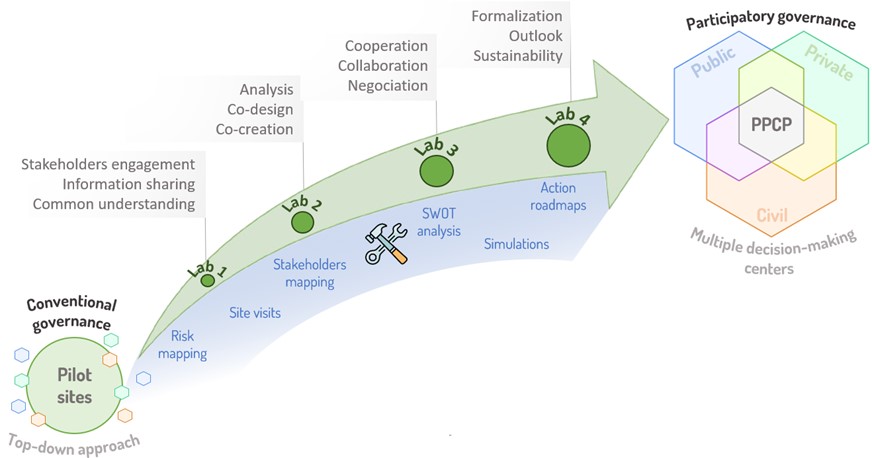

Sa mise en place suit généralement trois étapes.

La première constitue une phase de cadrage, avec la cartographie des systèmes de gouvernance locaux et l’identification des parties prenantes à impliquer.

Pour la deuxième étape, une série de Labs est organisée : des ateliers structurés au cours desquels les participants analysent les risques naturels, explorent des scénarios de gestion et co-conçoivent des actions concrètes à mettre en œuvre localement pour renforcer la prévention et la réduction des impacts… Inspirés par des méthodes telles que les Living Labs et le Design Thinking, ces ateliers utilisent des outils créatifs (cartographies, simulations, prototypage) pour stimuler le dialogue et l’engagement.

La troisième étape se concentre sur la capitalisation et l’évaluation : documenter les résultats, recueillir des retours et explorer comment intégrer les acquis dans des plans de gestion et de prévention, ou bien budgets formels.

Le schéma suivant illustre le passage d’une gouvernance descendante, caractérisée par des liens faibles entre acteurs, à une gouvernance participative, où les parties prenantes forment un réseau de centres de décision multiples. Chaque Lab poursuit des objectifs spécifiques, s’appuyant sur un ensemble d’outils de co-création participative.

Figure 2 – Transition d’une gouvernance conventionnelle à une gouvernance participative grâce au PPCP : laboratoires (points verts), objectifs respectifs (gris) et boîte à outils de co-création (bleu)

Développé par Artelia dans le cadre du projet Horizon Europe C2IMPRESS (subvention n°101074004), le PPCP a déjà été testé dans plusieurs zones pilotes (Grèce, Portugal, Espagne, Turquie). Ces expériences ont montré que l’approche renforce efficacement le dialogue intersectoriel, génère des connaissances locales et crée une dynamique de gouvernance collaborative. Bien qu’elle ait produit des résultats tangibles, l’approche en est encore à ses débuts et doit relever plusieurs défis, notamment :

- Impliquer de manière effective le secteur privé et la société civile, ce qui peut être plus difficile que de mobiliser les acteurs publics,

- Composer avec la rigidité et l’inertie institutionnelles, qui limitent souvent l’autonomie et la marge de manœuvre locales,

- Garantir la pérennité du PPCP au-delà de la durée des Labs.

Quels enseignements ont émergé et comment peuvent-ils inspirer la planification future de la résilience ?

L’expérience montre que l’animation claire et la conception minutieuse des processus sont essentielles. Aligner les activités PPCP avec les politiques et cadres juridiques existants permet d’éviter les doublons et de renforcer la légitimité. Mobiliser dès le départ les groupes sous-représentés, comme les petites entreprises ou les réseaux communautaires informels, accroît la diversité et l’adhésion. Tout aussi important, garantir le soutien politique et des ressources dédiées est indispensable pour que les actions co-conçues deviennent des stratégies durables.

Face à l’augmentation des risques climatiques, des approches participatives comme le PPCP offrent des perspectives prometteuses pour rendre la planification de la résilience plus inclusive, adaptable et ancrée dans la réalité des territoires.

Quelles sont les prochaines étapes de développement et d’application du PPCP ?

Après sa première mise en œuvre pour le projet C2IMPRESS, le PPCP est entré dans une nouvelle phase avec son déploiement au sein de MED-IREN (subvention n°101157707), un autre projet Horizon Europe axé sur les solutions fondées sur la nature et impliquant neuf nouvelles zones d’étude en Union Européenne (France, Grèce, Chypre, Espagne, Italie, Bulgarie et Finlande). Cette application à plus grande échelle permettra de consolider les apprentissages, d’adapter l’approche à des contextes culturels et institutionnels variés, et de renforcer sa capacité à répondre à des défis tels que les vagues de chaleur, les risques côtiers ou les inondations urbaines.

En parallèle, le PPCP sera expérimenté dans un troisième projet qui débutera en novembre, où, pour la première fois, des citoyens participeront directement comme parties prenantes individuelles. Des représentants citoyens rejoindront les Labs aux côtés des acteurs publics, privés et de la société civile, ouvrant de nouvelles voies pour l’engagement ascendant et la décision partagée.

À plus long terme, le PPCP est également exploré comme méthodologie prometteuse pour l’implication des parties prenantes dans les Études d’Impact Environnemental et Social. Son application pourrait aider les porteurs de projet et les autorités à associer plus efficacement les parties prenantes à la co-conception participative des mesures de réduction et d’adaptation des projets d’infrastructures.

Publié le 15 juillet 2025.

Autrices : Juliette Rimlinger, Alexandra Jaumouillé, Catherine Freissinet